李宇春:偶像怀疑偶像

李宇春:偶像怀疑偶像

中国新闻周刊记者/古欣

发于2020.1.20总第933期《中国新闻周刊》

“家世、职业、身份、性别、肤色、年龄、文化、语言、时代、观念、标准、眼光,与爱无关,与我无关……”

2019年最后一天,李宇春担任江苏台跨年晚会的压轴嘉宾。戴着钻石头冠出场的李宇春反复吟唱着“与我无关,无关,无关……”仿佛一心要撕掉这些标签。舞台上,伴舞们摘掉她的钻石头冠,李宇春拿出面巾,当着众人的面,擦掉了自己的口红,现场直播中,是一个特写镜头。切近的镜头是李宇春跟导播特意要求的。

2005年夏天,还没有智能手机,352万条短信选票让这个普通女孩一夜之间变成明星。此后是一路的皇冠与荆棘。面对全民狂欢和全民恶搞,李宇春都选择沉默。接下来,在人们没想到的地方,李宇春杀了回马枪,曾被恶搞的中性形象,加持着欧洲的大牌和大设计师,变成最先锋的时尚象征。

李宇春现在对自己的定位是音乐人,她出道以来一直强调自己是歌手不是艺人,对于艺人、明星这样的称谓,她一直保持距离。比如,她坚持将粉丝称为歌迷,会把“进演艺圈”说成“参加工作”。

这些年,在更小众的认知范畴里,李宇春生发出新身份,跨界策展人、文青、创作人,这些人格下展开的“李宇春”会对更大众的“李宇春”身上的诸多符号进行反思与解构。她已经学会了在跟时代打交道的同时保存自我。

偶像变迁史

参加完《十三邀》,李宇春有点惋惜,觉得没能跟许知远把“偶像”这个词聊透。那期节目里,李宇春和许知远各说了三个词,形容偶像是什么,“他讲的都是好词,都是我认可的,但是我故意扔了很多贬义词,像‘质疑’‘生意’这些。”李宇春对《中国新闻周刊》说。

打开QQ音乐各年份的专辑排行榜,总有李宇春。跟她排在一起的,是R1SE男团、蔡徐坤、张艺兴……这张流量变迁榜中,唯一不变的是李宇春。这让她成为行业标杆,也当过数个音乐综艺节目的导师。然而,中国首屈一指的“偶像”,开始对偶像产生怀疑。

李宇春受邀去参加了一些选秀节目。录完第一期,李宇春崩溃了。“我发现他们很多人其实并不喜欢音乐,音乐只是他们展示的武器。”李宇春一时难以接受。毕竟,她自己当初是因为真的想唱歌才站上舞台的。

2005年,李宇春还是四川音乐学院的大三学生,一心想着毕业要当歌手,做足北漂准备。“那时选秀还不叫选秀,只是一帮喜欢唱歌的人就去了,也不知道会发生什么,情况怎么样。” 李宇春对《中国新闻周刊》回忆。直到超女结束后过了段日子,她才意识到,生活好像回不去了。

和她当初的“懵懂”相比,如今参加选秀的选手对局面要清楚得多,“他们知道曝光意味着什么——有可能就会红了。有些人做了很精细的准备,也知道自己的优劣势,表现什么好,什么藏起来好。” 李宇春这样总结。

两代跨入偶像赛道的选手心态已不相同。变化的起点正是《超级女声》,这个节目成功地将“普通人变明星”的概念输出到全国。从那时到现在,全新的偶像文化被培育起来,选手、粉丝、节目方,所有入局者的心态和角色不断转化。

超女的成功在于它的“大众化”,“想唱就唱”是它的口号。那一年,人们头次看见粉丝举着宣传板和手牌走上大街给偶像拉票。直到今天,无论走到哪里,李宇春还是会遇到一些陌生人,他们走过来对她说,“李宇春,我当年也是为你投过票的。”人们试图解释那个火爆夏天背后的情绪和动力。

互联网让原子化的粉丝找到了彼此。李宇春的粉丝Nancy回忆,“那时候大家主要聚在贴吧。所有人自发地出主意,谁说的有道理就听谁的。”一些在现在看起来是理所当然的事,在当时的粉丝群体里,尚未变成共识。节目进行到后半程,粉丝们甚至觉得如果把李宇春送上冠军位置,会给她太大压力,而由此产生过分歧。多年之后,粉丝们竭尽全能为自己的“爱豆”买榜、控评、争番,如今回看当年的粉丝与艺人生态,一切都显青涩。

如果说,真的有某种参与意识诞生于这场史无前例的选秀,那在随后这十几年里,它依然在大众娱乐,尤其是“偶像选秀”活动中延续。偶像的成功有赖粉丝的支持,而粉丝通过支持、陪伴偶像也获得了存在感和精神满足。大众的参与感被娱乐工业体系迅速转化成新型的精神消费关系,有针对地刺激并满足。后超女时代,推陈出新的各类选秀,娱乐公司天娱、哇唧唧哇、乐华这样“偶像工厂”的出现,都是偶像工业在这条路上不断地自我进化。

超女过后,各种选秀雨后春笋般冒出来,选出一批偏年轻偶像化的歌手,但却鲜有人能再现2005年超女的热度。相反,短期内爆发的大量同质化节目使选秀一度陷入低迷。这样的情形持续到2012年才被《中国好声音》扭转。然而同超女一样,《中国好声音》也摆脱不了观众审美疲劳的魔咒,选秀必须再次寻求转型。2017年,垂直细分领域的音乐节目异军崛起,以《中国有嘻哈》《声入人心》《乐队的夏天》为代表,说唱、美声、摇滚等原先小众的音乐门类被发掘。另一方面,偶像回归。借鉴了韩国出道选秀节目《produce 101》大火的《偶像练习生》和《创造101》,由娱乐公司选送练习生参加比赛,竞选最后成团出道的名额。经历15年的轮回,资本愈发向偶像生产的上游链条渗透。选秀不再只是台上的PK,而变成了从宿舍到训练基地再到舞台的全景式真人秀。包装与塑造从最初就已经显形。

“有些公司会提前培训选手,训练舞台演唱、舞蹈。有些选手来之前已经参加过其他节目,就有自己的方法。” 这些都是她当初参赛时没有的。《明日之子》的执行总导演张佩告诉《中国新闻周刊》,节目给每一位选手都配备了“人物”编剧,挖掘选手的性格,为他们打造专属的更丰富的故事线。

这样的安排,有利于培育粉丝对偶像发展出的共情或陪伴的心理。和初代粉丝相比,如今的养成系粉丝,往往“战斗力”惊人。无论是王俊凯的粉丝为他买星星,王源的粉丝为他织围脖,还是TFBOYS粉丝之间的灯牌大战,某种程度上,偶像变成了粉丝们集体狂欢和自我彰显的“借口”。职业化是现今粉丝的另一特点,经历了一场又一场选秀的洗礼,他们对打投、宣传、物料、控评变得了如指掌。2018年火爆的《创造101》,粉丝送杨超越出道,俨然一个协同性高,架构分明的高效组织。

一些奇怪的职业衍生出来,对很多拿着职业相机跟拍明星的“站姐”而言,选秀就是“买股”。他们会在节目开始前,像炒股那样先选几支潜力股,给尚未出名的艺人开粉丝站,抢占“粉头”席位,如果其中有人爆红,所有的物料,最后都能转换成收益。这在2005年的超女时代,是难以想象的,超女的粉丝回忆,那时粉丝之间还是以物换物的方式,互相交换偶像的周边。

偶像则不得不面临某种尴尬的身份转化,他们的自我一再被削弱,受到大众喜好和工业机制的双重驯化。“现在的选手,他可能还来不及展现自我,就不被喜欢了。” 李宇春感慨。“你的命运由我决定”正逐渐渗透全行业。偶像的自我越来越被隐藏,被包裹,被修饰。动不动就比心,李宇春觉得不舒服。大合影的时候,有人说我们能不能大家一起比个心,她总是拒绝。

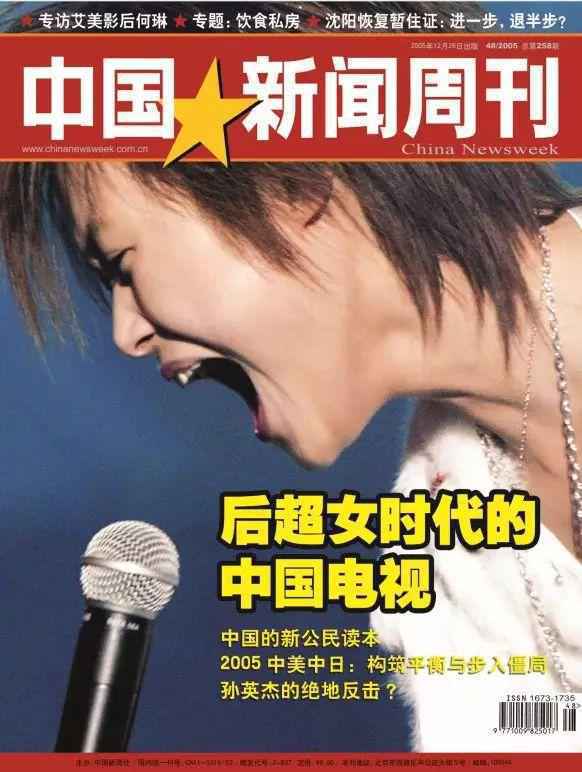

《中国新闻周刊》曾经对李宇春进行过报道

“难道不会困扰到我吗?”

李宇春习惯于拒绝一些事。

超女赛后一年,李宇春艰难地适应“艺人”的新身份。她奔波在城市之间参加各种活动,“总在出发,醒来总是糊涂,不晓得自己又在哪里了。”繁忙的日程侵占了她录制第一张专辑的时间,一向安静、内向的李宇春终于推开老板办公室的大门说,“不能再继续这样了,我只想安心当一名歌手。” 老板同意了。

发现了自己也有说不的权利,李宇春就开始坚定地使用它。公司让她做全能艺人,影视歌一起发展,她说不。官方歌迷会,不。她也不太参与贩售粉丝经济,除了为了配合专辑和演唱会发行过两次周边纪念品,其余时候只卖专辑。她跟歌迷的接触,就是演唱会,还有为数不多的商演。

2007年她发行专辑《我的》,不到两年,她又发行了专辑《李宇春》,从专辑名字就能看到她急切的找自己的心情。在制作人的鼓励下,她开始走上创作道路。努力修炼内功的李宇春面对的其实是个不太友善的大环境。她的唱功被其他明星公开否定,登上大舞台也是困难重重。各种演出要么被剪掉,或者临时被通知改换歌手。2013年以前,她从未得到春晚邀请。

某种程度上,这是当时的选秀歌手的普遍困境,管理部门对于火热的选秀一直保持警觉,很长一段时间,选秀出身被认为是“不专业”和“低俗”的。

李宇春在自己的能力范围内争取空间,聚焦自己的事。2010年,她成立了独立的工作室,可以安心做音乐,也积累了《蜀绣》《下个路口见》这样传唱度不错的歌曲。业余的她喜欢安静,她不参加party,不混圈子,工作结束就回家,让司机买好菜,一个人在家研究做饭。没事时候就看各种电影,喜欢是枝裕和与阿斯哈·法哈蒂,也去艺术展。回到成都,还会坐在父母家的小阳台上喝喝茶。

渐渐她起了疑惑,这样的生活是不是与现实太过隔绝?这两年,她的关注焦点慢慢转向个体背后的社会语境,或者说个体生命与社会的关系。

在威尼斯双年展,李宇春看到了艺术家关小的作品“大卫”。“所有的人都去美术馆看大卫,讨论他、吃掉他,却不知道他是谁。挺有意思的。我坐在那儿,看了一下午。” 这让李宇春想起自己被符号化的处境,她觉得自己和“大卫”很像,回来后就做了《流行》这张专辑。MV里,李宇春嘴上唱着“I'm the boss”,镜头却反复切到扼在她脖子上的各种锁链,仿佛是对偶像身份的反讽。

从这张专辑起,李宇春用鲜明的风格建立起自己的符号王国,它们通常涉及几大元素:独特的歌词组合,批判性思维,幽默式反讽和强烈的视觉表达。

江苏卫视2019/2020跨年演唱会上表演的《哇》是李宇春最新的思考,它探讨的是每一个人从出生就会经历的“被定义”。“你也受这个困扰吗?”记者问她。

“难到不会困扰到我吗?我不受性别的困扰吗?我没有被攻击过吗?所有女孩,面临的社会环境和世俗眼光,无论是职场,还是人生的选择,甚至生命的威胁,没有受到这个影响吗?活得高级还是低级究竟由谁来评断?谁的家世更好,谁是富二代吗?我们天天其实都在讨论这些问题,只是很少有流行歌手把它写在流行歌曲里,大家觉得流行歌曲不就是你爱我,我爱你,我的舞台我很炫。”李宇春说。

李宇春一口气用了五个反问句。话题自然过渡到她曾经遭受的疯狂的性别抹黑。李宇春已不愿谈论具体的伤害,她笼统地将之称为“七七八八”。

她只是做了个决定,不回应这些“七七八八”,决定里有李宇春的骄傲。“这让我变得更加坚强,成为现在的我。我可以不管外面多喧闹,吵,有伤害性,依然安静地看,去思考,或者某一天它成为作品里爆发的东西。这是财富,形成我特定的思维习惯。”

“她也有喜怒哀乐”

如今,李宇春是自己的总策划和总导演,她已经擅长使用各种各样的视觉符号,来构造一个表意世界,并植入诸多隐喻。

去年下半年,她参加了主打舞台表演的节目《我就是演员》。“做一个流行音乐,篇幅五到八分钟,你想表达的已经超过了这个篇幅,是不是有别的表达方式,我想试试。” 她对《中国新闻周刊》记者这样解释。

团队起初有担心。这是档拼演技的综艺,有张国立、郭涛这样的戏骨,文琪、马思纯这样被看好的新生代,只有李宇春一个人不是职业演员。

第一场表演,李宇春在台上骂郭涛“憨皮”,台下的观众被逗笑了,李宇春团队却捏把汗。他们担心五分钟后“那场哭戏”。她要和郭涛合演《无名之辈》中的一场戏,短短一分钟,李宇春饰演的马嘉祺,需要从泼辣变得恐惧、愤怒、崩溃,表达三层情绪的转换。

谁也没有把握李宇春会演成什么样,但这场戏最终成功了。郭涛蒙住李宇春的脸,但所有人都听见了马嘉祺的撕心裂肺,盖头拿下来,是李宇春在流泪。

人们被李宇春的演技惊艳。李宇春却说自己没有技巧,只能依靠真实的感受打通人物。李宇春演的马嘉祺是个瘫痪病人,日子久了,房间捱成了囚笼,那种锥心的孤独,李宇春有体会,“突然成名去了北京,没有朋友,以前的朋友也疏离了。有一点特别像马嘉祺,大部分就坐在那,想,自己想。但没有人知道这个东西。” 出道前四年,李宇春在北京的公寓像个仓库,没一把多余的椅子,父亲来了,就拉来一箱矿泉水坐着。

节目里,她演秋菊打官司那场戏,李宇春一开始找不到自己跟秋菊的共同点。直到张国立演的村支书把两百块钱撒在她面前,让秋菊捡,后者不捡。“我在那一刻找到了我跟秋菊身上像的地方,就是那种犟。我就回想我在十几年经历过很多这种侮辱、困难,你始终就没有低过头。”

倔强的李宇春习惯把情绪按捺在心里,无从倾诉。很难去探究李宇春的克制从哪里来。或许是天性,她从小是“乖孩子”,习惯不向父母表达自己的意见。签约天娱的那段时期,一位员工形容对她最大的印象是,“安静,到公司就钻到房间里。”

十五年前,李宇春接受《中国新闻周刊》采访时说, “大笑或大哭我都不会,尤其是公开场合。” 彼时,李宇春还是参赛选手,尚未踏进演艺圈的她或许还不清楚偶像身份意味着什么,却已朦胧明白,克制是必须的。

如今,整个社会对偶像的“得体”要求更高了。网络环境放大了人们对名人生活的检视,偶像首当其冲。李宇春了解其中的分寸。见到歌迷中有孩子,李宇春会反思,我的一些表达创作是不是稍微要注意方式。但李宇春渴望更彻底的自我表达,这是她想尝试演员身份的原因之一。“大众知道她的名字,知道这样一个存在,但未必知道她的喜怒哀乐,如果她在角色里展现她的喜怒哀乐,也是她自己的喜怒哀乐。”她说。

李宇春又习惯性地用“她”来指称自己,带着某种抽离和自我审视的视角。她总是把两个李宇春分开——穿得很时尚去参加电影节的李宇春,和工作结束了要回家吃碗面的李宇春。“我从来不认为我是明星,这是我认为我跟明星不一样的原因。很多明星的状态,我观察,他们在日常生活中就认为自己是那个明星,他们认为是一致的,而我认为并不一致。”李宇春对《中国新闻周刊》说。

在李宇春的解释中,是草根的力量赋予了她这样的清醒感,她来自普通家庭,爸爸是警察,妈妈是老师。“我有很多选择,很多拒绝,都不符合一个艺人的标准。”

在今年的跨年晚会舞台上擦掉口红之后,李宇春直接飞回北京,司机买好食材送到家里,她一个人吃了顿火锅,吃完倒头就睡。

《中国新闻周刊》在2005年对李宇春进行过封面报道

“超女”能胜人一筹,确是多了一个要命的要素,那就是大众的参与和拥有投票权力。比起政治性投票,这一票也许显得并不特别神圣,但总能引起荷尔蒙上升,带来好一阵的亢奋。

——摘自2005年9月5日总第243期《“后超女”现象将继续发酵?》。2005年,李宇春获得“超级女声”全国总冠军,那一年“超女”带来的全民欢娱高潮持续了相当长的一段时间。本刊在2005年12月26日总第258期推出封面故事《后超女时代的中国电视》,对超女现象进行解读,2009年,李宇春入选本刊十年影响力人物之文化艺术影响力人物。

2005年12月26日总第258期封面故事《后超女时代的中国电视》

《中国新闻周刊》2020年第3期

声明:刊用《中国新闻周刊》稿件务经书面授权